6月27日至7月3日,湖南科技大学齐白石艺术学院暑期研究生社会调研团赴湘乡市山枣镇,开展以“艺术赋能红色文旅振兴”为主题的社会调研活动。调研团秉持“艺术扎根乡土”的理念,通过实地调研与多元美育实践相结合,深入红色故居、乡村学校、镇政府、养老院、街头巷尾等场所访民情、办活动,将艺术创作与乡风文明建设、红色文化传承相结合,为乡村振兴注入文化活力。

“艺术赋能红色文旅振兴”调研团

实地调研:精准把握红色文旅发展需求

6月27日至7月3日,调研团队深入山枣镇开展为期一周的实地调研,足迹遍布李卓然故居、城江小学、东山学校、镇政府及各村委,通过问卷与访谈,精准把握当地红色资源现状与发展需求。

在李卓然故居,讲解员的感慨直指红色传承困境:“老一辈亲历者老去,年轻一代历史认知断层,珍贵记忆正消逝。”而由民族英雄刘锦棠创建的城江学校,丁校长望着百年银杏树道出隐忧:“生源减少不仅是教育问题,更是革命文化传承的问题”。调研中,村民对恢复刘锦棠故居的强烈期盼 ——“这是打开尘封历史的大门”,与湘潭市人大代表刘克斌“保护遗产是每个山枣人责任”"的呼吁形成呼应,凸显红色资源活化的紧迫性。

调研团寻访李卓然故居

调研团成员访谈城江学校丁校长

调研团成员访谈湘潭市人大代表刘克斌

调研团成员访谈山枣镇村民代表

山枣镇政府对此次调研给予高度认可,并明确提出深化校地合作、强化宣传推广的需求,为后续协同机制的构建奠定了基础。调研的最后一站选在东山学校,这里既是刘锦棠 “教育兴邦” 理念的见证,也是青年毛泽东革命理想的起点,为调研团探索红色文旅与爱国主义教育的融合带来了启示。

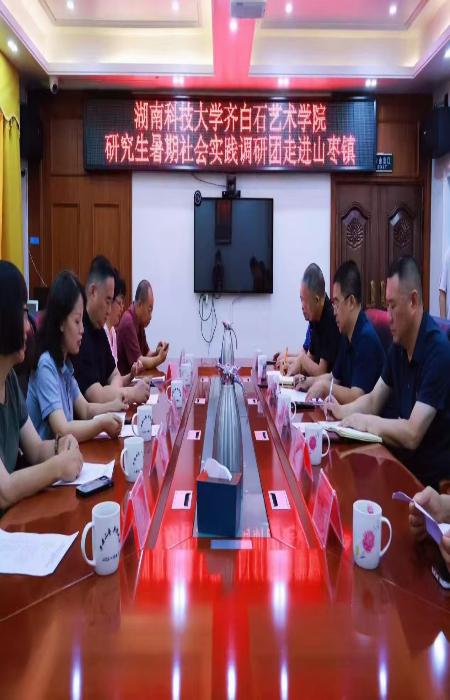

调研团与山枣镇人民政府深度座谈

调研团寻访东山学校

多维实践:以艺术之笔勾勒乡村振兴新图景

基于调研成果,团队秉持 “艺术扎根乡土” 的理念,策划并实施了一系列实践活动,将艺术创作与红色传承、乡村在教育、文化、精神生活等方面的需求进行深度融合。

在城江学校,调研队以美育为切入点,将安全知识转化为艺术表达:53名学生的五彩手掌印组成“希望树”墙绘,成为会呼吸的安全警示牌;“我心中的美好家乡”十米长卷上,孩子们用画笔勾勒家乡图景,画卷末端 “守护家乡” 的签名凝聚起大家对乡土的认同。校园围墙被绘制成防溺水、交通规则、反霸凌三大主题画廊,让安全教育在美学体验中自然扎根。

美育课堂学生们手工展示

学生们在“希望树”上按下手掌印

团队绘制校园安全主题的墙绘

全校师生共同绘制“我心中美好的家乡”十米长卷

走进山枣镇敬老院,调研团以传统纹样为纽带激活乡土记忆:与老人共制印有“万字纹”“缠枝莲”的艾草锤,听他们讲述纹样里的红火期盼;并赠送“福寿康宁”“松鹤龄”等书法作品,让墨香传递敬老温情。正如调研团指导老师刘坚所言:“老人用纹样记忆串联往事,艺术便成了激活乡村文化基因的钥匙。”

调研团走进敬老院

7月2日晚,龙泉村村委会广场的“非遗+趣味”游园会点亮乡村夜空。村民在非遗漆扇制作中,触摸千年技艺的温度;在体验捶丸、桌上冰壶、好运来套圈等传统与创新游艺活动中,凝聚欢乐的邻里情;。这场夜游会让非遗“活”起来,让村民成为文化传承的主角,更让乡土狂欢成为和美乡风的生长土壤。

“非遗+趣味”游园会点亮乡村夜空

书法艺术作为文化下乡的重要纽带,以笔墨为媒串联起校园、政府与乡村,既以励志作品涵养校园的学风、以廉政笔墨厚植政府为民的清风,更通过共写福字让红色基因浸润人心。

书法艺术文化下乡

协同机制:打造乡村文化建设新模式

高校发挥专业优势,提供艺术创作、活动策划等智力支持;乡政府给予引导与资源协调;乡村则以需求反哺创作、以参与激活传承,三方形成良性互动。这种 “高校引领 + 政府协同 + 村民主体”的协同机制,在红色文旅与和美乡村文化融合中成效显著。李卓然故居、刘锦棠事迹等红色资源,通过艺术创作转化为可感知的文化符号;村民在非遗体验、美育活动中强化了文化认同,邻里关系在集体参与中愈发和睦;城江学校的红色基因通过美育得以延续,红色文旅的教育功能持续彰显。

齐白石艺术学院表示,此次调研活动是高校服务地方发展的生动实践,学院将持续秉承“艺术扎根乡土”理念,以协同机制为支撑,让红色文旅资源在艺术赋能下焕发新生,让红色精神与和美乡风在乡土间生生不息。

文字编辑:詹 玮 陈国乾 余 卓

图片编辑:罗思宇 汪媛 罗晨瑜